2017年11月,北京林业大学艺术设计学院教授李昌菊的最新著作《中国油画本土化百年(1900—2000)》在人民出版社出版。20世纪初,油画作为改良中国画的重要画种引进中国,参与到中国的现代化进程中。经过几代油画家的努力,油画已成为本土艺术的重要组成部分。

《中国油画本土化百年(1900—2000)》中,李昌菊大致依循20世纪前期(1900—1949年)、新中国建立后(1949—1978年)和新时期以来到世纪末(1978—2000年)三大部分,探讨中国不同时段的油画本土化现象。本篇文章为第一篇《引进、传播与融入(1900-1949)》的第一章节《自觉的求取》的第五节内容,探讨中国留学生通过取法日本,寻源欧美,逐渐开启了中国美术教育乃至油画教育的全新格局,奠定了中国油画发展的重要基石。

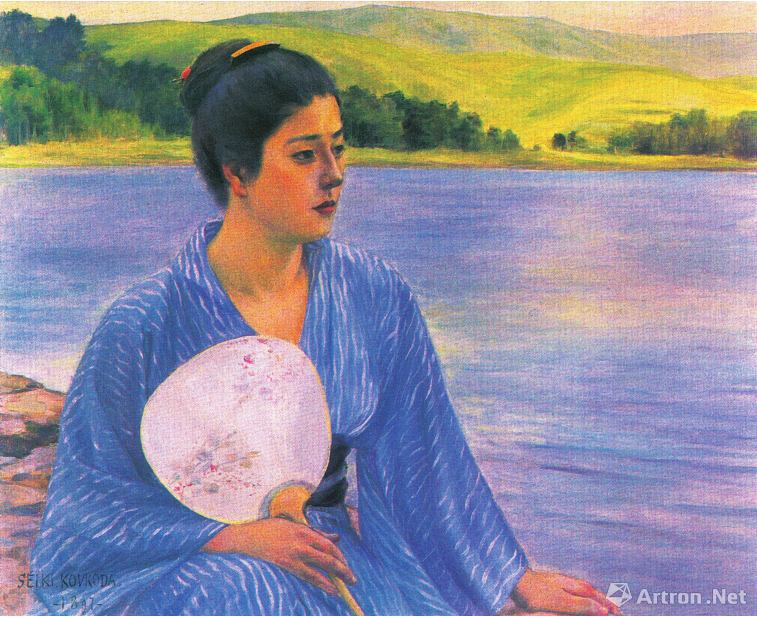

图 1–1–14 黑田清辉 《湖畔》 69×84.7cm 1897年

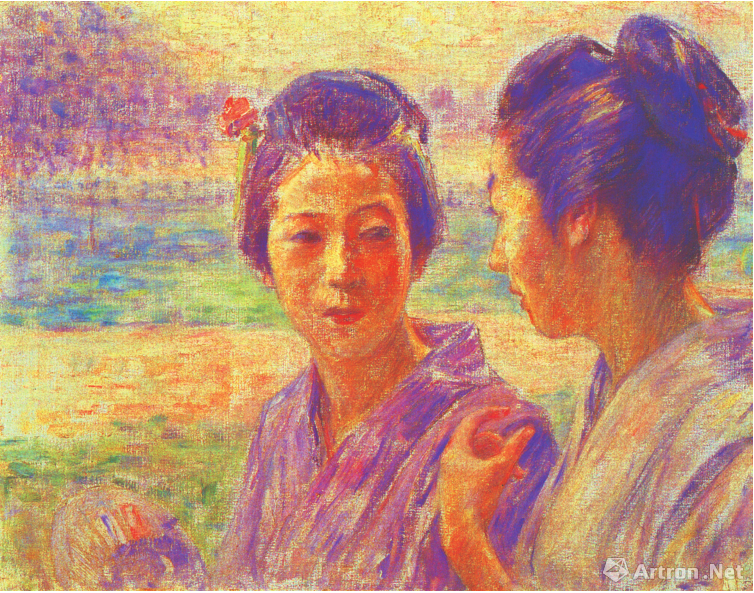

图 1–1–15 藤岛武二 《逍遥》 39×50cm 1897年

清末民初,一群年轻人走出国门,这些留学生大多在20岁左右,他们精力旺盛,生气勃勃,出国前已受传统文化教育,而后又被新思想熏陶,抱着艺术救国[1]的强烈愿望,他们东渡日本,西行欧美,学成归来后,共同开启西画东渐的第二阶段。“就‘西画东渐’的前后两个阶段来看,传播中介也发生重大转变,留学生逐渐取代了传教士,传播目的和价值取向也截然不同。西方绘画及相关知识,逐渐从艺术本体的角度比较全面和系统地传入中国,并且随着现代美术教育体制的建立,逐步纳入到中国近代新文化建设的进程。”[2]

中国近代的留学运动始于1872年,最初以发达的欧美为对象,并没有把刚刚维新的日本放在眼里。“甲午战败,举国震惊,人们突然瞩目日本。由于日本学习西方卓有成就,所以近代中国人把学习日本看成学习西方的捷径。1896年开始,清朝政府首次向日本派遣留学生。日俄战争后的1906年起赴日留学运动达到高潮。”[3]这其中已经包含了学习美术的年轻人。“‘五·四’运动之后,中国人清醒地意识到,真正学习并掌握现代科学与技术,包括西方的艺术,日本已经不是中国人的首选。”[4]继日本之后,法国成为年青学子学习美术的重要选择。

最初,转道日本学习西方艺术是不少学子的选择。日本的西洋画由法国舶来,其时正流行注重外光表现的印象派,并汇入日本本土特征,之后又引入现代派,接续欧洲艺术潮流,留学日本的学生(选择研习洋画的)无不受其影响。20年代起,赴欧洲的年轻人增多,欧洲不仅是现代派的大本营,还是学院派的传承重地,面对各家各派,学子们选择各有不同,他们对学院派写实、印象派形色和现代各派作风手法均有吸收。

转道日本

20世纪上半叶,学子们大都选择日本为学习西方文化的目的地。四十余年间(从1902年至1949年,以1937年日本侵华为时间节点,此时大多数留学生毅然中断学业回国,此后赴日生极少),“据不完全统计,在这期间去日本留学的中国著名美术家多达300人以上,仅东京美术学校(今东京艺术大学美术学部)就多达134人……。”[5]在去日本的美术留学生中,80%选择了学习油画。选择日本的重要原因,正如研究者刘晓路指出,出于“文同、路近和费省”。

日本非油画的始发地,其发展并不顺利,在1882、1884年,洋画甚至不被允许进入政府绘画展览[6],该情况到1887年才得到改观。1893年从法国留学归来的黑田清辉(1866-1924),引领日本油画走向了繁荣。1896年,日本最高美术学校东京美术学校开设西洋画科,聘请黑田清辉等人任教。作为西洋画科主任教授,黑田清辉对于日本洋画界的影响巨大,他开拓了日本洋画的风尚(图1-1-14),从而无形的影响着去日留学的中国学生,虽然中国留学生并不直接受教于他。

图 1–1–16 李叔同 《自画像》 60.6×45.5cm 1910年

占据日本20世纪初主流的洋画画风,是欧洲时新的画法——印象派,但并不彻底,比较写实兼有日本特色。这缘于黑田清辉法国留学10年间,乃师科兰(Louis-Joseph-Raphael Collin,1850-1916)运用的是学院派加入印象派的外光手法,黑田清辉深受其影响。回到日本后,他仿效巴黎美术学院的教育方法,并组建美术群体“白马会”,以此对抗古典写实绘画,使得印象主义外光派逐渐成为学院画风的主流。

中国留学生心仪东京美术学校,在于该校是19世纪以来日本唯一一所国立的美术学校,为当时日本美术界的最高学府[7]。不过该校入学要求较严,所以许多人先入川端画学校就读,一两年后才能考入东京美术学校。两校的油画专业均由藤岛武二(1867-1943)主持,藤岛武二初学日本画,后学油画,曾接受黑田清辉影响,并曾留学法国与意大利(图1-1-15)。他后来成为东京美术学院西洋画科的中坚,中国留学生大多师从之。东京美术学校的其他油画教师,也基本都曾去巴黎美术学院留过学,所以该校继承巴黎美术学院的学院传统,并汇入了印象派的明亮光线与色彩,技法做派不仅不过时,还颇有些新意。这种转手的欧洲画法,在当时的时代条件下,基本能满足中国留学生的学习意愿。

以1905年河北人黄辅周赴日学习美术为发端,李叔同、高剑父、高奇峰、陈树人、陈抱一、关良、汪亚尘、王悦之、吴大羽、陈之佛、倪贻德、许幸之、方人定、丁衍镛、卫天霖、王式廓、黄新波等一大批画家先后赴日留学。留学日本的画家,在前期一般倾向印象派(图1-1-16),因日本并没有欧洲写实传统,学院教育一开始就带有外光派色彩。随着日本广泛接受西方现代派绘画影响,各种现代流派先后登场,中国留学生的西洋画风也为之一变,面貌更多样。在如1934年在日本成立的中华独立美术协会,源于梁锡鸿在日本留学受到现代主义影响,回国后继续活动,于1935年在广州成立同名画会,参加者有赵兽、李东平、曾鸣等留日学生。丁衍镛(1902—1978)的油画作品色彩绚丽,有“东方马蒂斯”之称,关紫兰(1903—1986)的画风也受野兽派影响。

留日的画家勤奋好学,接受了系统的学习与训练,以各自的天分领会和掌握西洋画语言,大多归国从事美术教育,“只是留日者生不逢时,不如留法的风光:早期归国者,蔡元培尚未大办国立美术学校和国立艺术研究院,没有大显身手的良机;后期归国者,又因从事现代派艺术而在抗日战争的环境中找不到欣赏者。所以,他们在私立美术学校任教的较多。”[8]回国后,他们按照其在日本学习的方法从事教学。其共同点是都很注重写生,特别是外光写生。如李叔同很重视基础训练,曾专门从日本购置石膏模型,以让学生进行写生训练,并在《白阳》(1913)杂志上发表《石膏模型用法》一文,阐明石膏模型写生的方法与意义。陈抱一也很重视写生,在上海美术院力推写生新风。这种倡导开创了中国美术教育正规化的新局面。

虽说日本缺乏传统,油画语言不比欧洲纯正,但日本毕竟是学习西洋画的先行者,选择其为中转站,留学生仍大有所获。从素描基本功到毕业创作,他们体验了西洋画的教学体系,学习到表现技巧,并形成了一定个人面貌,其中不乏佼佼者,如李叔同、陈抱一、关良、汪亚尘、王悦之、吴大羽、倪贻德、许幸之、卫天霖、王式廓等。总之,留学日本的先驱归国后,将油画教学建立在更科学、规范的基础之上,展现了印象派与现代派的画风面貌,打开了人们对西洋画的全新视界。

寻源欧美

1919年之后,去欧洲留学的人数逐渐超过日本。此时,法国成为首选,“18世纪以来,法国已代替意大利成为西方美术的中心,所以留学西方的美术家又以去法国最多。”[9]赴欧洲的理由与去日本的正好相反:文异、路远、钱费。虽如此,但中国人还是把目光投向了欧洲。毕竟,油画始于欧洲,到那可以学到更为纯正的油画;再者,欧洲油画历史悠久、源远流长,风格序列明晰,传承有序,除了深厚的学院教育体系,还拥有大量馆藏的油画珍品,各种博物馆和美术馆可供随时观摩、临习,学习条件明显优于日本。

中国留学生大规模地赴欧洲学美术(主要是法国),晚于去东京美术学校。1915年,蔡元培和李石曾等人为鼓励和支持留学生而组织了留法勤工俭学会,加上“庚子赔款”的资助,许多学子得以前往法国留学,他们主要集中于巴黎国立艺术学院。“巴黎美术学院在法国的性质与地位,与东京美术学校在日本完全一样,但拿到世界上看,它的地位就高多了。至少,19世纪以来,它成为全世界美术学生向往之地,连东京美术学校在20世纪初也以它为蓝本来建设。”[10]

巴黎美术学院是法国国立美术大学,为法国唯一官方美术教育机构、最高艺术学府,设有建筑、雕刻、绘画、版画四个学科。巴黎美术学院的教学体现了17世纪后期欧洲普遍存在的理性主义精神,创作与教学必须遵循古典主义规则,新古典主义的学院派是其教学内容。由于严格的工作室体系的训练,该院优秀艺术家辈出。到19世纪中后期,巴黎美术学院已享有世界性声誉。尽管到了20世纪初,院外的现代主义艺术正风起云涌,但学院内的教学依然以古典写实为主导。不过,印象主义和表现主义也已悄然渗入到学院教授的画笔之下。

图 1–1–17 李铁夫 《蓝眼青年》 61×49cm

图 1–1–18 李毅士肖像

图 1–1–19 李毅士 《斜倚薰笼坐到明》 1933年

去往巴黎留(游)学的画家有:李超士、林风眠、徐悲鸿、林文铮、蔡威廉、刘开渠、王临乙、滑田友、吕斯百、唐一禾、常书鸿、王子云、庞薰琹、秦宣夫、胡善余、赵无极、潘玉良、雷圭元、司徒乔、吴作人、韩乐然、张充仁、刘海粟、颜文樑、汪亚尘、吴冠中等。他们留学时期,正值西方美术从传统走向现代,现代艺术大行其道,于是,留学生所选择的学习对象不尽相同,其艺术风貌多样,有写实,也有现代诸流派。置身于激荡潮流,受益于直面大师,欧美留学生颇有所获。大部分留学生在学期间深得其导师器重,其作品也被学校收藏及送往“巴黎沙龙”等国际展览中展出,部分还被博物馆、美术馆收藏。此间,游历欧洲各国的经历,考察、交流艺术、举办画展等多种活动,开阔了其艺术胸襟视野。

除日本、法国,不能不提赴美、英国留学的先驱人物,他们的留学早于赴日、法的后继者。如李铁夫(1869—1952),1887年他在叔叔的帮助下到美国留学,后来转入英国阿灵顿美术学院学习油画,1896年返回美国纽约美术学院学习油画。长时间的研习加上受教于名师,李铁夫写实技巧相当好(图1-1-17),其作品屡次在美国重要艺术展览上获奖。冯刚百(1883—1984),1905年进入墨西哥国立美术学院学习油画,1911年前往美国,在旧金山普忌利美术学校学习,次年转入芝加哥美术学院。后来他又在纽约美术学院学习近十年时间,与李铁夫是同学。李毅士(1886—1942)(图1-1-18)1907年入英国格拉斯哥美术学院,在接受严格的西方学院绘画训练之余(图1-1-19),他对艺术史和理论多有研究。

赴欧洲的留学生是时代的宠儿,不仅拥有得天独厚的学习条件,而且得天时之利。他们学成回国后,正值时任教育总长的蔡元培大兴教育,国内美术教育百废待兴,绝大部分因此施展才华和抱负。如林风眠主持北京美术学校(1925—1927)和杭州国立艺术院(1928—1937),徐悲鸿主持中央大学和北平艺专,并形成各自面貌。偏重写实的,以徐悲鸿、李毅士和颜文樑为代表的学院派,要求从素描到色彩的精确细致,具有系统化、学理化和正规化的特点。与此同时,以林风眠、吴大羽、庞薰琹、王济远、刘海粟等人,则致力于将西方现代主义艺术传播到中国。不管哪派,法式特点都颇为鲜明。以致后来吴冠中在《出了象牙塔》中回忆到:“从授课方式和教学观点的角度看,当时的杭州艺专近乎是法国美术院校的中国分校。”[11]

无论去往日本或法国,其学习意图其实都指向欧洲油画传统,希望求得真经。这种探源式的学习,对中国美术教育尤其是油画教学影响巨大。其先后时效也有明显体现,前期的美术学校教学倾向日本体系,1928年杭州国立艺专成立后,逐渐过渡到法国体系。“这种转轨在在当时著名私立美术学校——苏州美术学校体现的比较明显。苏州美术学校1922年建校时,师资和教学皆以日本为榜样,但1931年颜文樑自法国留学归国后迅速走向欧化。”[12]进入30年代中后期,整个中国艺术教育体系完全趋向于法国体系。不管影响大小,日、法两国的西洋画教学体系均是中国油画发展最直接和重要的参照,通过对其油画的学习,留学生开启了中国美术教育乃至油画教育的全新格局,奠定了中国油画发展的重要基石。

李昌菊简介

湖北荆州人。1994年毕业于湖北美术学院。2000年获该院美术学硕士学位。2008年毕业于中国艺术研究院研究生院,获博士学位。美国宾夕法尼亚大学大学文理学院美术史系访问学者。中国美术家协会会员。中国文艺评论家协会理事。中国文艺评论家协会青年工作委员会秘书长。北京林业大学艺术设计学院教授、硕士生导师。近年在《美术》《美术观察》《中国文艺评论》等专业刊物上独立发表论文60余篇。出版专著《民族化再探索——1949至1966年中国油画的重要实践》(清华大学出版社,2012年),《中国油画本土化百年(1900—2000)(人民出版社,2017年)。主持并完成国家社科艺术学青年项目1项,2篇文章分别入选第十一届(2009)、第十二届全国美展(2014)“当代美术创作论坛”。曾获中国艺术研究院研究生院优秀博士论文奖(2008年),中国文联文艺评论奖二等奖(2014年),2016中国文艺评论年度优秀评论作品,“历史与现状”首届青年艺术成果优秀论文奖(2017年)。

注释:

[1]“要治本,要推翻腐朽之本,去学习维新,用艺术唤起民族的精神,用文化唤起民众的觉醒,每次想到这里,我心里就舒坦些。”见徐新平:《弘一大师》,中国青年出版社1988年10月版。转引自刘淳.:《中国油画史》,中国青年出版社2005年7月版,第40页。

[2]潘公凯主撰:《中国现代美术之路》,北京大学出版社2012年10月版,第158页。

[3]刘晓路:《世界美术中的中国与日本美术》,广西美术出版社2001年12月版,第218页。

[4]刘淳:《中国油画史》,中国青年出版社2005年7月版,第49页。

[5]刘晓路:《世界美术中的中国与日本美术》,广西美术出版社2001年12月版,第217页。

[6]这是指1882、1884年的两次国内绘画共进会从展览中取缔洋画的风波。见刘晓路:《世界美术中的中国与日本美术》,广西美术出版社2001年12月版,第25页。

[7]东京美术学校于1887年宣布成立,1889年(明治二十二年)正式开校,为今日东京艺术大学的前身。

[8]刘晓路:《世界美术中的中国与日本美术》,广西美术出版社2001年12月版,第251页。

[9]刘晓路:《世界美术中的中国与日本美术》,广西美术出版社2001年12月版,第221页。

[10]刘晓路:《世界美术中的中国与日本美术》,广西美术出版社2001年12月版,第223页。

[11]吴冠中等著:《烽火艺程》,中国美术学院出版社1998年版。

[12]潘公凯主撰:《中国现代美术之路》,北京大学出版社2012年10月版,第268页。