我和爱人相识于医学院。我是肿瘤科医生,他是神经外科医生。漫漫学医路,我们携手读完了硕士和博士,一起去美国深造。彼此陪伴着加油打气、互相帮助,才度过了异国他乡无数个难熬的夜。

身为医务工作者,时间都不属于自己。我们没有陪孩子过周末的时间,经常豹的速度冲到学校,但孩子已经放学,全家合影也很少。其实谁都舍不得小家,但大家需要我们时,就想不了那么多。我们经常自责,觉得自己辜负了孩子,却还是会因为一个电话头也不回的往医院奔。只因我们是医生,只有我们自己知道,医路荆棘密布,艰险且寂寞。

一起踏上“战疫”之路

2020年1月23日10时,疫情严峻,武汉“封城”。虽然我俩不是感染科或重症医学科医生,但是看着前线的战友们一个个倒下,心里很堵,总想尽一份力。大年初一,写请战书当晚,我们大吵一架,只因彼此都舍不得对方去。他说不准我去,他是男人,要去也是他去。我告诉爱人,如果他一定要去,就一起去。但如果我不去,眼睁睁看着一线抗疫那么惨烈,就会吃不下饭睡不着觉。最后,他妥协了,因为互相的理解。

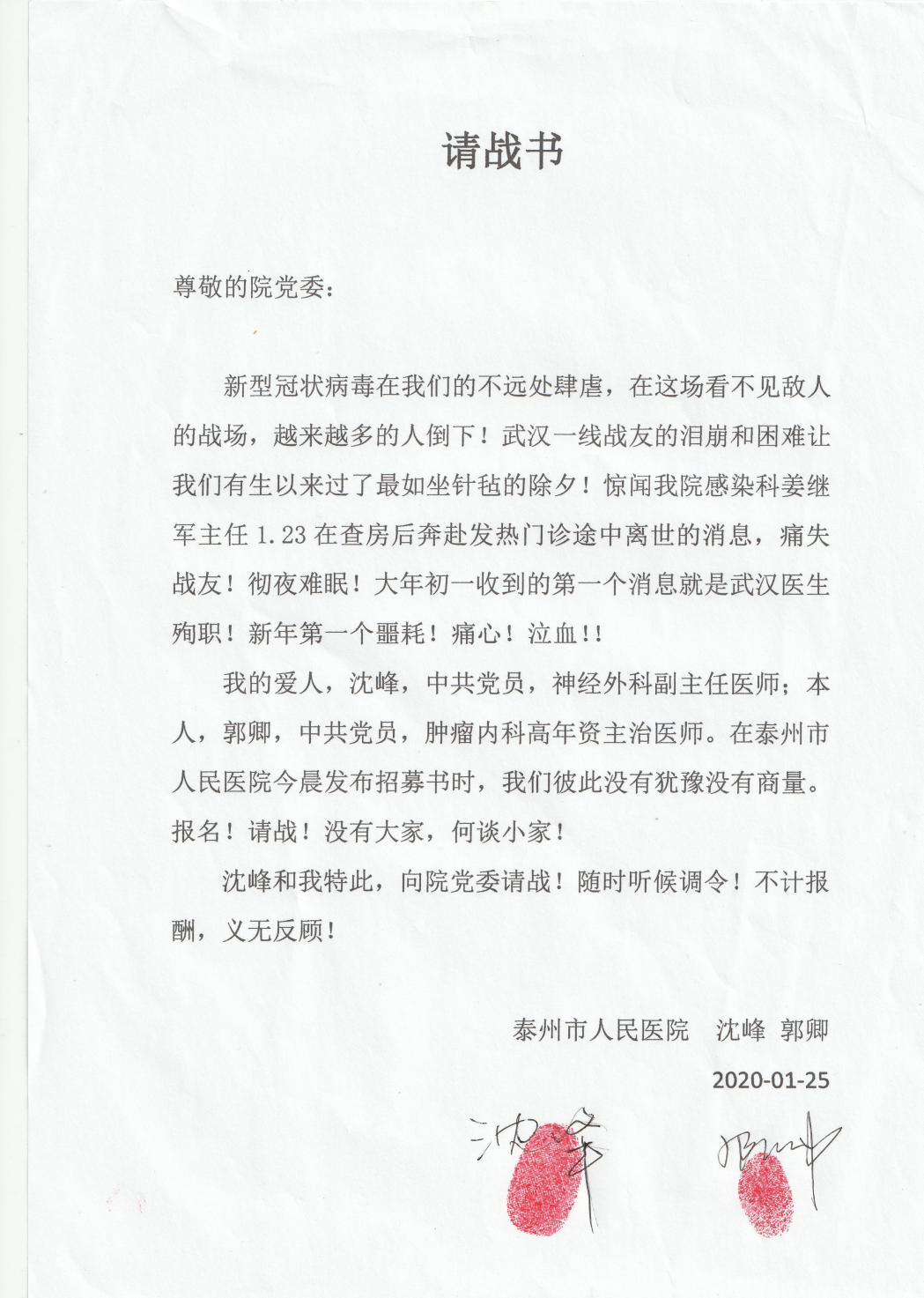

我和爱人都是中国共产党党员。自从2005年光荣入党,我的内心一直有个声音:“身为党员,就该有担当!”没有任何犹豫,我们一起写了请战书。

大年初三,我进了隔离病房的确诊病房,我爱人从原科室借调至ICU。当接到医院的通知,我正在自己的岗位上查房写病历值班,只有四小时准备时间就要进隔离病房。没有任何迟疑和犹豫,交代完手头工作,收拾好行囊,踏上了战“疫”之路。

普通的“战士”

近距离接触确诊病人时,内心很紧张,因为那时还不了解这个病毒,更多的是对未知的恐惧。防护服是我们“最后的防线”,因为我们不知道疫情会朝什么方向发展,所以不愿意浪费任何一套防护服。早晨起来,不敢喝水,不敢吃饭,刚开始带着消毒后刺鼻刺眼的护目镜不能适应,呛得我鼻涕眼泪不停流。其实很怕,但这都不能和躺在病榻上的那些内心绝望、恐惧且忍受痛苦的病人相比。隔离区并没有专门的人进来送饭或者搬东西,病人的饭每一顿都是我们送到嘴边,病区的桌椅板凳甚至垃圾桶,都要靠我们自己搬,每个人下了班都不休息,抢着进病房查房,抢着记录病程。我们叫自己“抗新冠病毒战士”,在这个大家庭中的每个人都是最可爱的人、是大无畏的英雄、是生死之交。

我们都是普通的医者,是千千万万中国医者中普通平常的一位而已。我们进去时也怕,无助时也哭,冷了也会生病。面对确诊病人的怀疑、焦虑、排斥和抑郁,我们给的最多的是——安慰。医者仁心,在没有特效药的情况下,正能量就像黑夜里的光,即使再微弱,也会给病人带来生的希望。令人欣慰的是,患者一个个病情好转重拾笑脸。那些病人相约着在我们出隔离病房的那天回来给我们拥抱和锦旗,还记得一个刚进病房时很抑郁消沉的小伙子,痊愈后满脸朝气的对我们说:“虽然看不清你们的脸,但美好和善良就是你们的样子。”这就像一位武汉医生说的那样:“医生看惯了生死,但这几天我总是泪流满面,我们已经做了一个医务工作者所能做的一切,任何铁石心肠的人,都会感动。”又如一位护士所说:“哪有什么白衣天使,不过是一群孩子换了一身衣服,学着前辈的样子治病救人,和死神抢人罢了。”

不管一线多苦,后方温暖的家一直是我的精神支柱。2月14日情人节,天气晴,那天我是连轴转。下班回到生活区后,一束鲜红的玫瑰花静静地躺在我的桌上,还有一个蓝色的卡片。同事告诉我,你爱人把花放在医院门口就走了。卡片的文字就像冬日里的暖阳,缓缓照进我的心田。

“Difficult roads often lead to beautiful destinations”这是卡片上的话,我知道爱人想告诉我,艰难的道路,通常通往美丽的目的地。

作者简介:郭卿,中共党员,泰州市人民医院肿瘤内科副主任。2016年至2018年赴美国MD Anderson肿瘤中心学习2年;南京医科大学和美国德克萨斯大学MD Anderson肿瘤中心联合培养肿瘤学博士。